近日,宁波东方理工大学孙学良院士、李晓娜副教授与有研(广东)新材料研究院梁剑文研究员联合开展研究,通过引入 “固相解离(solid dissociation)”设计方法,突破了固态电解质工程的限制。相关研究成果以题为“Universal superionic conduction via solid dissociation of salts in van der Waals materials”发表在《Nature Energy》期刊上。

研究背景

固态电解质因其固有优势,如不可燃性、低温下的高离子电导率以及无毒性,已成为液态电解质的有力替代方案。然而,与可通过灵活调控组成以优化不同工作条件下性能的液态电解质不同,固态电解质在实现类似的“电解质工程”方面面临着重大挑战。这是因为传统固态电解质的超离子传导通常依赖特定的晶体结构,而不合适的掺杂元素往往会阻塞离子传导通道、诱发不利的相变或生成副相,从而严重降低离子电导率。

研究成果

鉴于此,宁波东方理工大学孙学良院士、李晓娜副教授与有研(广东)新材料研究院梁剑文研究员联合开展研究,通过引入 “固相解离(solid dissociation)”设计方法,突破了固态电解质工程的限制。利用范德华晶体 M(Om)Cln(M = Ta、Nb、Zr、Hf、Al、Y、In 等)作为“固态溶剂”,用于溶解金属盐并生成多种超离子导体。通过固相解离,可溶解的盐类范围从简单阴离子盐到聚阴离子盐,可得到70余种新型电解质材料,其中40余种室温离子电导率大于10-3 S cm-1。基于固相解离原理,实现了多种面向不同应用场景的固态电解质设计,包括: 15 C快速充放电的全固态电池、在 –50 °C与 –30 °C低温下运行的全固态电池、4.8 V高电压全固态电池,以及具备更优干燥间空气稳定性与成本竞争力的体系。

研究内容

1.固相解离的发现

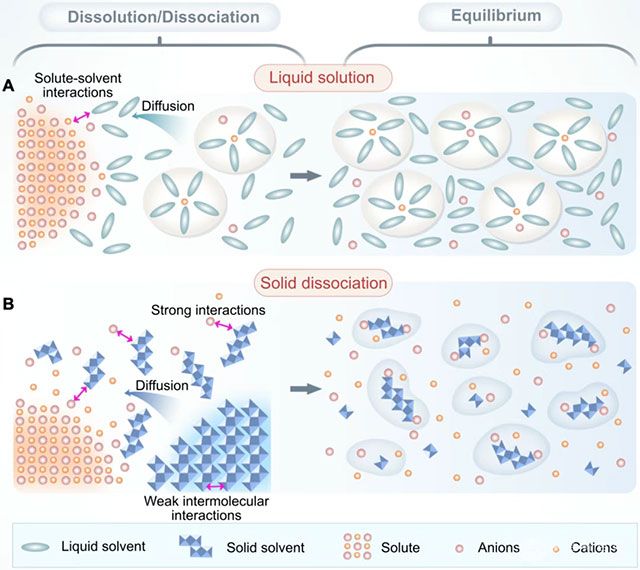

固相解离的概念借鉴于盐在液体溶剂中的溶解过程。从微观角度来看,在溶质–溶剂界面处,溶剂分子会与表面离子配位,削弱离子晶格作用力,从而形成可自由扩散离开的溶剂化结构。这一过程对溶剂的结构提出了三个要求:(1)具有可动态重组的局域环境,以持续调节溶剂化壳层;(2)分子间相互作用较弱,以降低离子扩散的能垒;(3)具备可与盐的阳离子和/或阴离子发生强相互作用的可及配位位点。显然,这些特征在传统具有刚性晶格的离子固体中并不存在。基于这一认识,作者将研究重点转向寻找能够在固态中模拟液体溶剂结构特征与相互作用特征的材料,以实现盐在固态中的解离。

在寻找类似液体溶剂的固态溶剂过程中,卤化物范德华晶体 MCln(M = Ta,Nb,Zr,Hf,Al,Y,In 等)引起关注,主要基于以下两点原因:首先,它们的晶体结构在微观特征上与液体溶剂相似。范德华晶体由低维结构单元通过范德华作用力连接而成。在MCln化合物中,基本单元由共边的MCl6八面体组成,根据金属中心的不同,这些单元可形成二维片层结构(如AlCl3,InCl3)、一维链状结构(如 ZrCl4,HfCl4)或零维二聚体结构(如 TaCl5,NbCl5)。其次,MCln中的路易斯酸性金属阳离子可与盐中的路易斯碱性阴离子发生强配位作用,这与液体溶液中的溶剂化相互作用非常相似。

图1 | 液相溶解和固相解离过程示意图

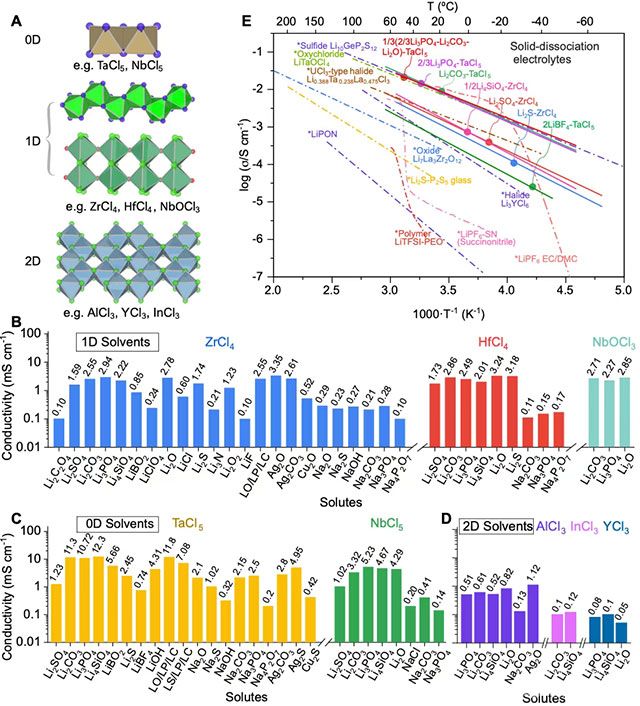

为了验证固相解离的普适性,作者选取了多种盐作为溶质,并以八种 M(Om)Cln化合物作为候选固态溶剂进行评估。阳离子包括 Li+,Na+,Ag+和 Cu+;阴离子范围从简单阴离子(S2−,O2−,N3−)到聚阴离子(BF4−,CO32−),甚至有机阴离子(C2O42−)。图 2展示了所得固相解离电解质的室温离子电导率。这些材料可传导Li+,Na+,Ag+和 Cu+离子,大多数固相解离电解质室温离子电导率在10-3至 10-3 S cm-1之间。最高值超过 10-2 S cm-1,可与商用有机电解液相媲美。

图2 | 固相解离电解质

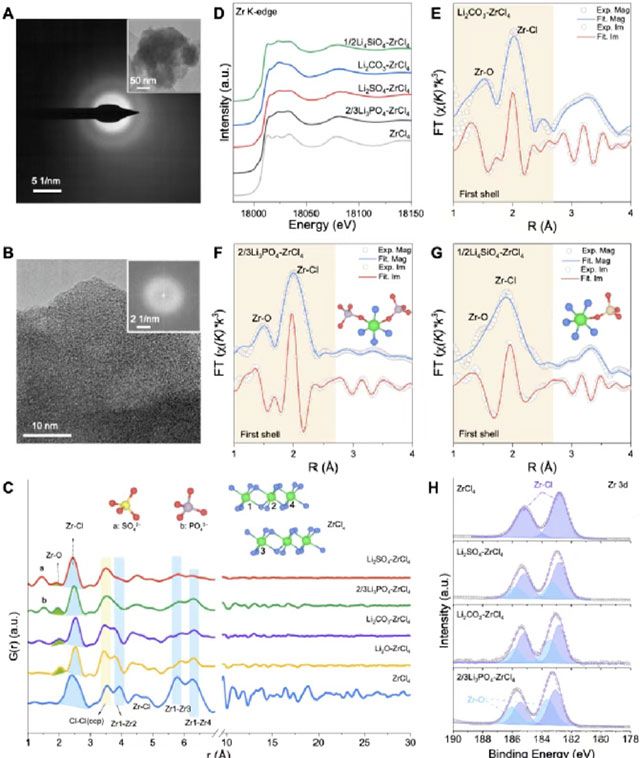

2. 固相解离电解质的结构

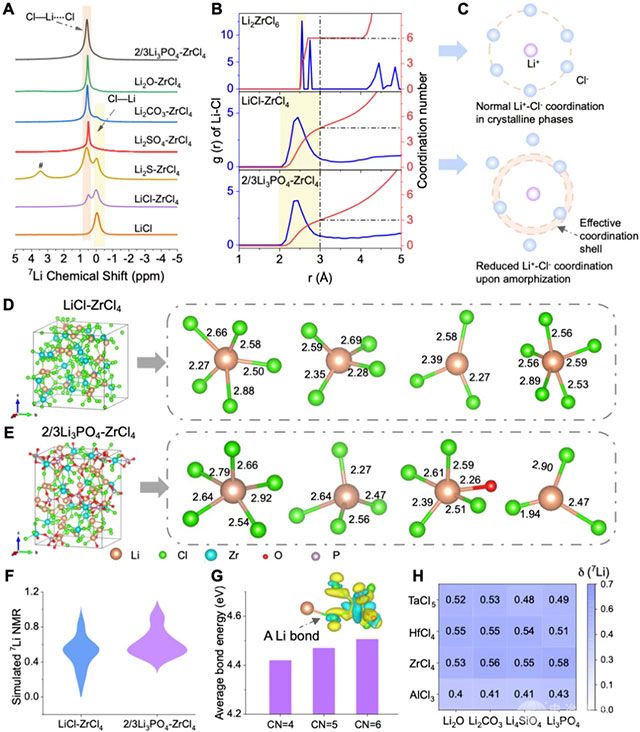

以ZrCl4溶剂体系为例,结合PDF、EXAFS等手段揭示了固态溶剂与盐类形成的局域配位结构及其演化。与液态电解质类似,固相解离电解质(SDEs)呈现出显著的长程无序特征。多种固相解离电解质材料的XRD中观察到明显的漫散射信号。PDF结果显示,在中程(10–20 Å)及长程(>20 Å)范围内,四种 SDE的归一化G(r) 均迅速衰减,并在约 20 Å 处接近零。这种快速衰减的 PDF 特征通常出现在液体溶液或无定形材料中。尽管这些材料在长程和中程上表现出无序特征,但它们在短程结构上却呈现出相似的有序性。PDF和Zr K边EXAFS表征表明聚阴离子与溶剂单元发生连接,形成了畸变的 [ZrOxCly]配位壳层。

图3 | 固相解离电解质的长程结构和局域结构

7Li NMR进一步发现,多种体系中均存在化学位移约0.5 ppm的锂环境。作者通过AIMD模拟确定了这种0.5 ppm Li 环境来源于配位数较低的畸变[LiClx] (x=3~5)构型。在这些局域构型中,裸Li原子核受到与Zr共价结合的邻近Cl原子孤对电子的静电吸引。这种Li−Cl相互作用的特征在于较低的配位数和较弱的键能,被称为“锂键”。

图4 |固相解离电解质的锂环境

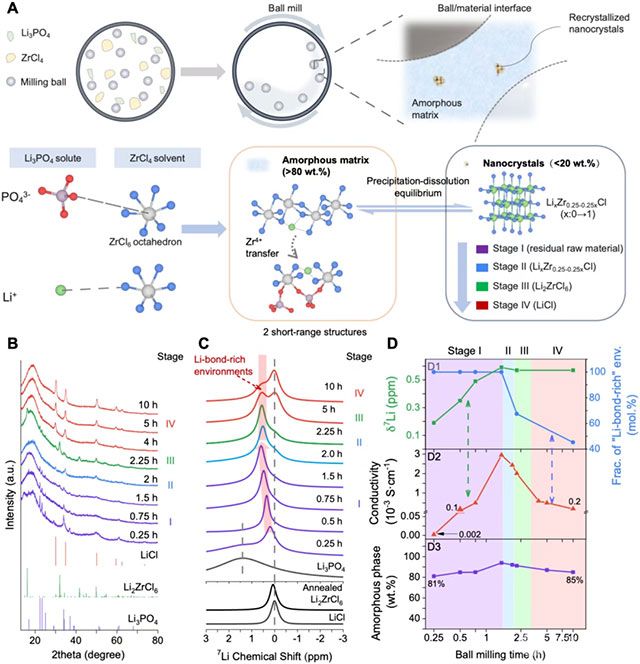

3.局域结构的演化及离子传输机制当无定形基质中的局域结构与热力学稳定相相似时,在高能球磨的球/物料界面可能发生再结晶。因此,再结晶形成的纳米晶相可以间接反映无定形基质的结构。有趣的是,固相解离电解质中的晶相在球磨过程中会经历相演化,遵循类似的规律:由残余原料锂盐逐渐转变为岩盐型氯化物。以2/3Li3PO4-ZrCl4为例,纳米晶相的演变为Li3PO4、LixZr0.25-0.25xCl (0

伴随Zr环境变化,7Li NMR揭示了Li环境的连续演化。Li环境的演化可分为两个连续的固相解离过程:(1)形成富Li键环境——Li+从盐中快速释放并与溶剂单元配位,形成配位数较低的畸变[LiClx]构型(对应约0.5 ppm的7Li共振);(2)富Li键环境减少——随着含Li纳米晶体持续析出,无定形基质中[LiClx]构型数量减少,但其局域配位特征保持不变。这两个过程与XRD揭示的四阶段演化相互对应,均描述了无定形基质中的短程结构变化。

Li环境演化的两个过程(富Li键环境的形成与减少)与电导率的上升与下降趋势高度一致。电导率上升对应于7Li NMR化学位移的变化,标志着形成可实现超离子传导的富Li键环境。随后电导率的逐渐下降可归因于这种超离子Li环境的减少,即Li+向晶态LiCl迁移。基于这些认识,作者提出Li+主要通过相邻Cl−间的“锂键”形成与断裂实现迁移,离子电导率与固相解离过程密切相关。

图5 | 局域结构的演变及其与离子传导的关系

4. 通过固相解离实现的固态电解质工程

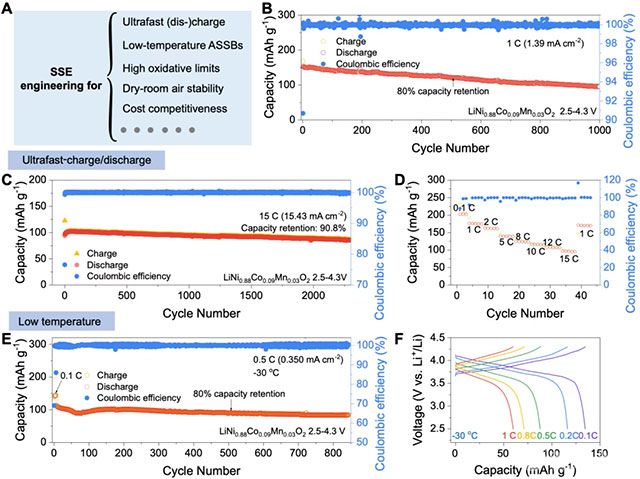

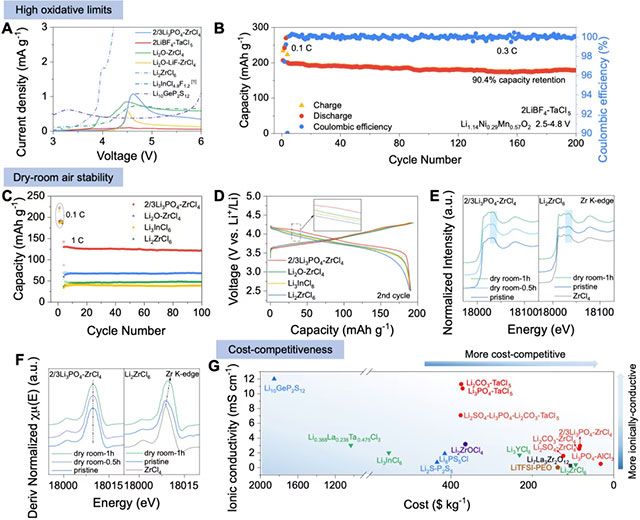

通过固相解离,可以在固态体系中实现类似液态电解液研究中那样的电解质工程——通过溶剂和溶质的组分调控来定制适用于不同工况下的全固态电池。作者展示了固态电解质功能化设计的四种应用。开发出适用于15C倍率充放电及−50 °C低温运行的电解质;高氟含量材料可稳定匹配4.8 V高电压正极;引入磷酸根、硫酸根等阴离子可显著提升空气稳定性及干房工艺兼容性。同时,Zr、Al、Nb基材料在成本上优于常规固态电解质,更接近规模化应用需求。

图6 | 超快充/放电全固态电池与低温全固态电池

图7 | 高氧化稳定性、高空气稳定性及低成本的固相解离电解质

结论与展望

该研究提出了一种固态电解质领域的全新的研究范式——固相解离。在这一策略中,范德华晶体被用作固态溶剂,用于解离多种锂盐并生成非晶态固态电解质。共报道了 73 种材料,其中40种的离子电导率大于10−3 S cm−1。所得材料表现出长程无序、短程有序的结构特征。通过解析局域结构,识别出富含 Li 键的特征局域环境,并揭示了离子电导率对该环境的依赖关系。

固相解离为固态电解质工程提供了灵活的实现途径,可通过溶质与溶剂的组分设计实现多功能固态电解质的开发,这与液态电解质研究中的思路类似。作者针对多种应用场景进行了设计,包括低温工作环境、超快充电、高电压全固态电池、干燥室兼容性以及成本竞争力。该材料设计理念不仅突破了传统依赖晶格调控的固态电解质设计路线,也可拓展用于开发含多价过渡金属的电极材料,甚至通过调控导电阳离子来设计化学传感器的活性材料。

免责声明:本文内容来源自“材料PLUS”,如需转载请联系我们。如涉及作品内容、版权和其它问题,请来电或致函告之,我们将及时给予处理!